par Webmaster | 12 01 23 | Actualitès, Environnement, Le monde

Les Autorités espagnoles ont annoncé mardi 3 janvier le démantèlement d’une organisation qui a envoyé depuis les îles Canaries plus de 5 000 tonnes de déchets électroniques dangereux à plusieurs pays africains, dont le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie et le Ghana.

Les Autorités espagnoles ont annoncé mardi 3 janvier le démantèlement d’une organisation qui a envoyé depuis les îles Canaries plus de 5 000 tonnes de déchets électroniques dangereux à plusieurs pays africains, dont le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie et le Ghana.

C’est ce qu’indique un communiqué du Ministère des Finances espagnol qui précise que les Douanes et la Garde civile ont démantelé une organisation criminelle qui, durant les deux dernières années, avait réussi à envoyer depuis l’île de la Grande Canarie vers l’Afrique plus de 5 000 tonnes de déchets dangereux d’appareils électroniques et qu’en contrepartie cette organisation a pu recoltéo plus de 1,5 million d’euros .Ces dechets qui contiennent du Mercure,du plomb,du cadmium,de l’ arsenic et du phosphore étaient envoyés par bateaux, principalement en Mauritanie, au Nigeria, au Ghana et au Sénégal.

Selon les Autorités espagnoles 43 personnes ont été arrêtés « pour des délits présumés contre l’environnement, faux et usage de faux, et appartenance à une organisation criminelle ».Toujours selon les mêmes Autorités cette organisation retirait les déchets de la filière légale à l’aide d’une supposée entreprise de gestion qui falsifiait des documents sur la provenance et la gestion .

Ces déchets étaient ensuite présentés comme des articles d’occasion pour être envoyés dans ces pays africains alors qu’ils doivent être remis à des entreprises autorisées pour leur décontamination.

par Webmaster | 12 01 23 | Actualitès

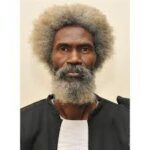

Apres l’avocate de nationalité libanaise,un avocat sénégalais rejoint l’équipe de défense de l’ancien President. II s’agit de maître Cledor Ciré ly qui a ete vu aujourd’hui jeudi au Palais de justice, accompagnant la défense d’Ould Abdel Aziz.Cet avocat est connu pour sa défense des opposants sénégalais, et il a également défendu plusieurs présidents africains dont Gbagbo.Il fut l’avocat de Karim Wade, le fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade.

Apres l’avocate de nationalité libanaise,un avocat sénégalais rejoint l’équipe de défense de l’ancien President. II s’agit de maître Cledor Ciré ly qui a ete vu aujourd’hui jeudi au Palais de justice, accompagnant la défense d’Ould Abdel Aziz.Cet avocat est connu pour sa défense des opposants sénégalais, et il a également défendu plusieurs présidents africains dont Gbagbo.Il fut l’avocat de Karim Wade, le fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade.

Il a également défendu l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et défend actuellement Osman Sonko, l’opposant le plus en vue du président Macky Sall.

par Webmaster | 12 01 23 | Actualitès

Le ministère mauritanien de la pêche a signé un accord avec l’organisation japonaise Japan Tuna qui autorise 25 de ses bateaux à pêcher dans ses eaux.

L’accord, signé le 11 janvier courant à Tokyo, est valable 5 ans et autorise l’entreprise à rattraper le quota attribué par l’Organisation mondiale de gestion de la pêche au thon, selon le ministère mauritanien de la Pêche dans un communiqué.

L’accord a été signé sous la supervision du ministre mauritanien de la pêche Mohamed Ould Abidine Ould Maaiv, en visite au Japon.

Le ministère n’a pas fourni de détails sur les termes de l’accord, ni sur la contrepartie que recevra la Mauritanie.

par Webmaster | 8 01 23 | Actualitès, Sociétés

Nous avons appris l’accident survenu au Sénégal dans la nuit du samedi au dimanche dont le bilan provisoire est de 40 victimes et des dizaines de blessés..

Nous avons appris l’accident survenu au Sénégal dans la nuit du samedi au dimanche dont le bilan provisoire est de 40 victimes et des dizaines de blessés..

En cette douloureuse occasion,au nom du Bureau et de tous les membres de l’Isems, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des défunts,au Gouvernement et au peuple frère du Sénégal.

Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.

Le Président de l’ISEMS.

Ahmed bezeid Deida

par Webmaster | 5 01 23 | Actualitès

Dans un communiqué, la police mauritanienne a confirmé que l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz avait été de quitter le pays ce mercredi de façon legale.

Dans un communiqué, la police mauritanienne a confirmé que l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz avait été de quitter le pays ce mercredi de façon legale.

La police a ajouté, dans son communiqué publié par la Direction de la lutte contre les crimes économiques et financiers, que l’interdiction répondait aux motifs de la convocation judiciaire qui lui avait été adressée par le tribunal spécialisé dans les délits de corruption.

Sur un autre plan,le tribunal des crimes de corruption aurait fixé au 25 janvier la date du procès de l’ancien président et de ses coaccusés dans le dossier dit « dossier de la Décennie ».

Selon des sources judiciaires le tribunal a rendu sa décision aujourd’hui et a convoqué toutes les personnes impliquées dans le dossier.

la police des crimes économiques a été chargée de les remettre aux personnes concernées.

Les Autorités espagnoles ont annoncé mardi 3 janvier le démantèlement d’une organisation qui a envoyé depuis les îles Canaries plus de 5 000 tonnes de déchets électroniques dangereux à plusieurs pays africains, dont le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie et le Ghana.

Les Autorités espagnoles ont annoncé mardi 3 janvier le démantèlement d’une organisation qui a envoyé depuis les îles Canaries plus de 5 000 tonnes de déchets électroniques dangereux à plusieurs pays africains, dont le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie et le Ghana.

Apres l’avocate de nationalité libanaise,un avocat sénégalais rejoint l’équipe de défense de l’ancien President. II s’agit de maître Cledor Ciré ly qui a ete vu aujourd’hui jeudi au Palais de justice, accompagnant la défense d’Ould Abdel Aziz.Cet avocat est connu pour sa défense des opposants sénégalais, et il a également défendu plusieurs présidents africains dont Gbagbo.Il fut l’avocat de Karim Wade, le fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade.

Apres l’avocate de nationalité libanaise,un avocat sénégalais rejoint l’équipe de défense de l’ancien President. II s’agit de maître Cledor Ciré ly qui a ete vu aujourd’hui jeudi au Palais de justice, accompagnant la défense d’Ould Abdel Aziz.Cet avocat est connu pour sa défense des opposants sénégalais, et il a également défendu plusieurs présidents africains dont Gbagbo.Il fut l’avocat de Karim Wade, le fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Le ministère mauritanien de la pêche a signé un accord avec l’organisation japonaise Japan Tuna qui autorise 25 de ses bateaux à pêcher dans ses eaux.

Le ministère mauritanien de la pêche a signé un accord avec l’organisation japonaise Japan Tuna qui autorise 25 de ses bateaux à pêcher dans ses eaux. Nous avons appris l’accident survenu au Sénégal dans la nuit du samedi au dimanche dont le bilan provisoire est de 40 victimes et des dizaines de blessés..

Nous avons appris l’accident survenu au Sénégal dans la nuit du samedi au dimanche dont le bilan provisoire est de 40 victimes et des dizaines de blessés.. Dans un communiqué, la police mauritanienne a confirmé que l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz avait été de quitter le pays ce mercredi de façon legale.

Dans un communiqué, la police mauritanienne a confirmé que l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz avait été de quitter le pays ce mercredi de façon legale.